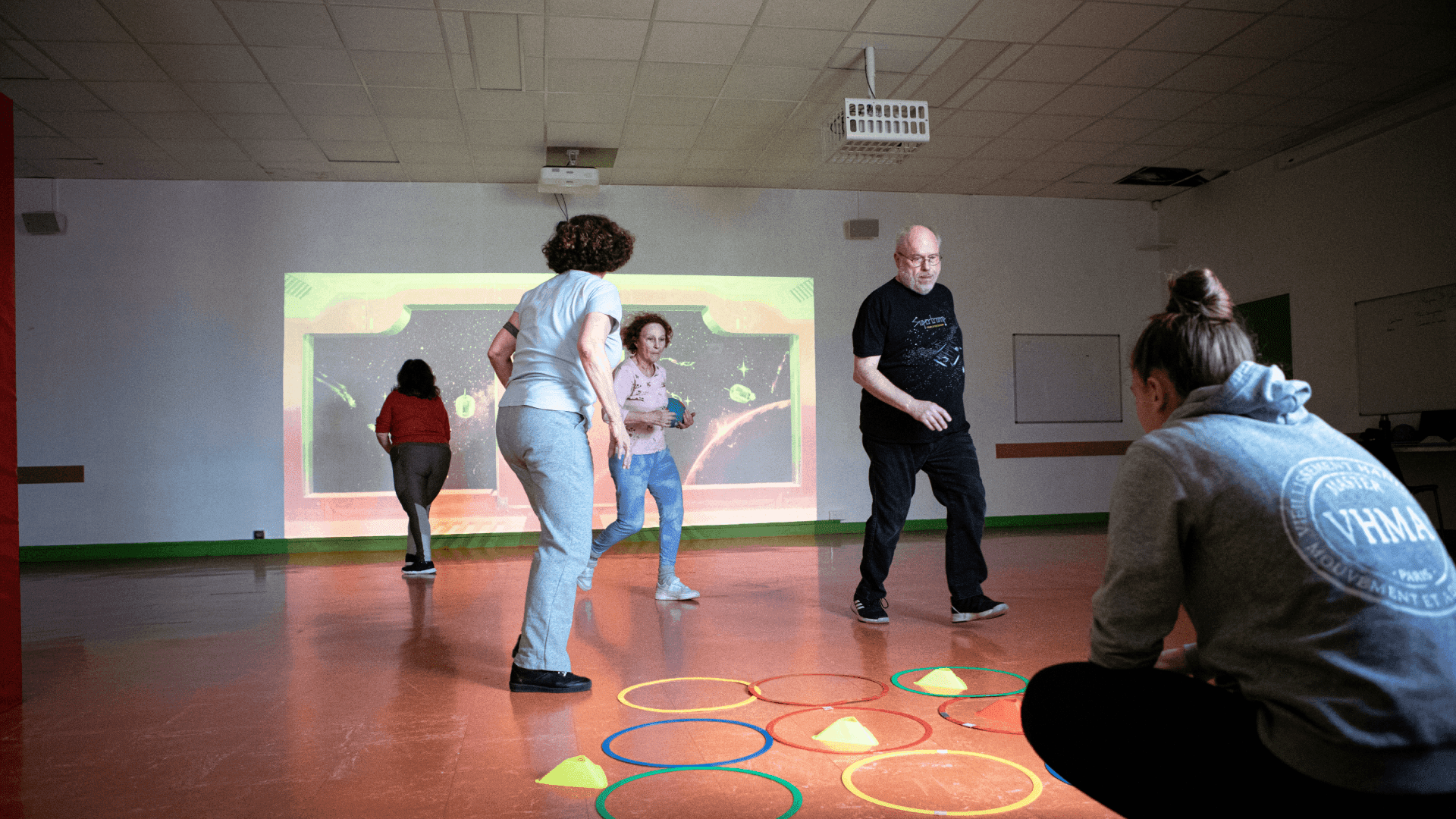

L’institut des Sciences du Sport-Santé de Paris (URP3625 – I3SP) étudie les effets bio-psycho-sociaux de l’activité physique en particulier en lien avec les émotions, les actions motrices et les apports des interactions technologiques assistant l’activité physique et le sport. Il révèle les modulations et adaptations du corps en action et tente de lier la perception propre du sujet avec l’activité biologique effective de son corps en mouvement (perception du corps vécu face à l’activité du corps vivant).

# Plateforme MACA (Modulation et Adaptation du Corps en Action)

# École Doctorale 566 (Sciences du sport, de la motricité et du mouvement humain)

Axes de recherche

Axe 1

Explorations fonctionnelles et sociomotrices du corps en action pour une santé durable

Axe 2

Technologies et Adaptation en Sport-Santé

Le laboratoire I3SP est membre de la Graduate School Society & Health qui regroupe les formations de Master en sciences humaines et sociales d’Université Paris Cité ayant comme objet principal d’étude la santé. En ce sens, elle propose une approche multidimensionnelle et pluridisciplinaire pour étudier notre système de santé